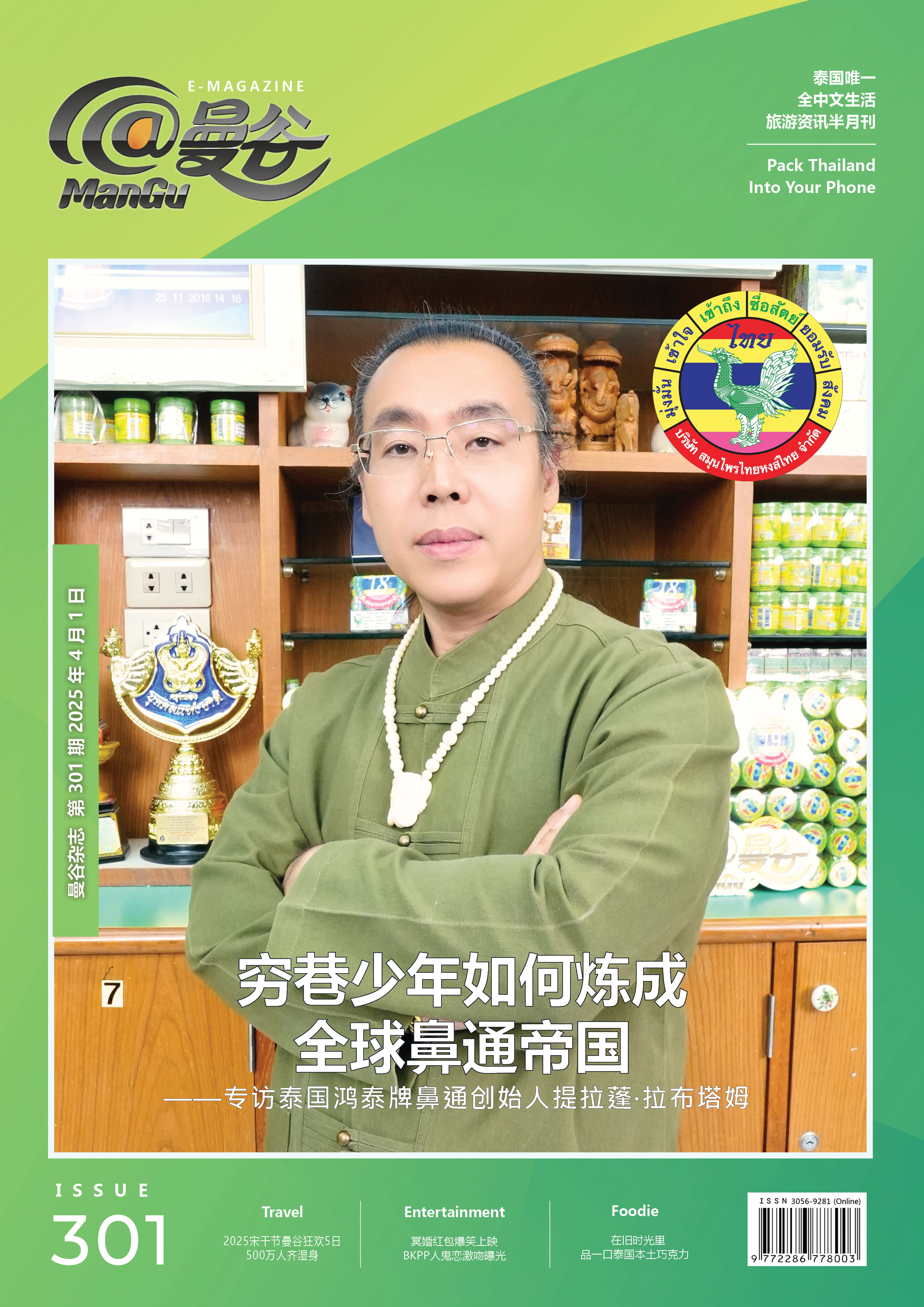

MANGU E-Magazine Cover Story Issue 301

穷巷少年如何炼成全球鼻通帝国

——专访泰国鸿泰牌鼻通创始人Keng 提拉蓬·拉布塔姆

在曼谷吞武里区一条不起眼的巷子里,空气中混杂着摩托车尾气和街边摊贩的油烟味,提拉蓬·拉布塔姆(人称Keng)的童年在这里悄然度过。作为家中六个孩子之一,他的记忆里没有太多玩具或闲暇时光,取而代之的是父亲那辆破旧出租车带回的微薄收入,以及母亲在家中忙碌的身影。

提拉蓬至今记得,小时候他最大的愿望不过是“让父亲少开几小时车,让母亲能多喘口气”。13岁那年,他便背起行囊,走上街头,开始了打工生涯。那时的他或许未曾料到,几十年后,自己会成为一款席卷全球的绿色小瓶——“鸿泰”草药鼻通的缔造者。

如果说命运曾给提拉蓬开过玩笑,那一定是他在无数次失败后翻开的那张旧报纸。卖过猪皮、做过辣椒酱,甚至摆过不知名的小摊,提拉蓬的早期创业像是无数泰国底层青年的缩影——充满尝试,却难见回报。直到某天,他在一篇不起眼的报道中发现了一种草药鼻通的配方。这个偶然的灵光一闪,成了他人生真正的转折点。

最初的鸿泰鼻通远谈不上精致。简陋的瓶子,手写的标签,甚至连配方都带着些许粗糙的实验感。但当第一批顾客试用后,那股清凉直冲鼻腔的提神效果却让人眼前一亮。街坊邻里开始口口相传,有人拿它缓解疲劳,有人用它驱散曼谷湿热的困倦。提拉蓬敏锐地嗅到了机会,他不再满足于零散的小打小闹,而是决心将这个不起眼的小玩意儿打造成一个品牌。

创业从来不是坦途。提拉蓬的起步资金几乎为零,他只能从街头摊位和加油站开始,一瓶一瓶地卖,一分一厘地攒。那些年,他既是老板,也是推销员,甚至还是送货员。顾客的反馈成了他最宝贵的财富——有人嫌瓶子不好看,他就改进包装;有人说味道太冲,他就调整配方。正是这种近乎偏执的细节打磨,让鸿泰从街头小贩的临时摊位,逐步走进泰国人的日常生活。

如果说鸿泰的初期成功靠的是提拉蓬的韧性,那么它后来的腾飞则离不开市场的偶然与必然。几年摸爬滚打后,鸿泰的年营业额从几万泰铢跃升至5亿泰铢,生产线从手工灌装升级为现代化工厂。但真正让鸿泰名声大噪的,是那位来自韩国的K-pop天后Lisa。当她在社交媒体上随手展示这款绿色小瓶时,粉丝们的好奇心被彻底点燃。视频中,Lisa轻吸一口,露出满足的表情,配文:“我的小秘密。”一夜之间,鸿泰从泰国街头走进全球视野,订单从亚洲涌向欧美。

明星效应固然强大,但鸿泰能站稳脚跟,靠的绝不仅是运气。它用天然草药配方击中了现代人对健康与便利的渴望——薄荷、尤加利和樟脑的组合,既能提神醒脑,又能缓解鼻塞,小巧的瓶身则让它成为旅行与办公的完美伴侣。更重要的是,提拉蓬从不满足于“卖得出去”。他常说:“好产品不仅要实用,还要让人记住它的价值。”为此,鸿泰的外观设计也经历了从简陋到精致的蜕变,绿色瓶身搭配现代化的标识,让它不仅是健康用品,更成了某种生活方式的象征。

这种对细节的执着,让鸿泰在国际市场上找到了立足之地。外国游客开始将它当作泰国之旅的纪念品带回家乡,而泰国本地人则视它为家乡文化的骄傲。从曼谷到伦敦,从首尔到洛杉矶,鸿泰的绿色魔力悄然渗透进全球消费者的口袋。

站在今天的成就面前,提拉蓬依然保持着低调。他不再是那个背着货物走街串巷的少年,但那份对顾客的敬畏从未改变。他常说:“我们的成功不是因为我,而是因为每一瓶鼻通背后顾客的信任。”这种朴素的信念贯穿了鸿泰的每一步——从最初的街头反馈,到如今的全球研发,提拉蓬始终坚信,品牌的核心在于满足需求,而非单纯追逐利润。

如今,鸿泰已是泰国草药文化的名片之一,但提拉蓬的目光早已越过商业版图。他计划将鼻通推广到更多国家,甚至探索更多草药疗法的可能性。在他看来,鸿泰不仅是一个产品,更是一种连接自然与现代生活的桥梁。从吞武里区的贫困少年到全球企业家,提拉蓬用几十年证明了一件事:真正的成功,不是起点的高低,而是你愿意走多远、磨多久。

当你打开一瓶鸿泰草药鼻通,那股清凉或许只是一瞬,但它背后的故事却绵长而深刻。从街头到全球,这抹绿色不仅提神醒脑,更唤醒了无数人对梦想与坚持的共鸣。提拉蓬的旅程未完,而鸿泰的魔力,才刚刚开始。

ManGu:据了解,您从小学毕业后便步入社会,开始赚钱养家。促使您小小年纪便走上这条道路的契机是什么?可以和我们分享一下这段经历吗?

提拉蓬:最直接的原因是帮父母分担压力。那时候,家里唯一的经济来源是父亲,他几乎没有休息时间,只有在病倒的时候才能勉强停下来喘口气。我看在眼里,心里不是滋味,于是萌生了出去工作的想法,希望能为家里减轻一点负担,让父亲能够有更多的休息时间。年少的我,并没有太多复杂的考量,唯一的想法就是尽一份孝心。

起初找工作并不容易,我没有明确的目标,只要能赚钱的活计都愿意尝试。那时候,我沿着街道,一家家地走进贴着招聘启事的店铺询问,但年纪太小,没有人愿意雇我。无奈之下,我只能托熟人帮忙介绍,最终在一家电器店找到了第一份工作,每月工资3000泰铢。我在那里干了两年,虽然微薄的收入无法改变家里的困境,但至少能稍微减轻一点负担。两年里,我学到了很多,也逐渐明白,不同的岗位意味着不同的责任,每一份薪水背后,都有着相应的付出。

后来,我换了一份薪资更高的工作,在一家印刷厂负责运送文件和货物,工资提升到了4500泰铢。相较于电器店的工作,这里的一切都是新的体验,接触到的是完全不同的技能和挑战。在这里工作了一年多后,我选择暂时停下来,去寺庙待了一个月。

ManGu:是什么原因让您决定去寺庙?

提拉蓬:那个阶段,我的内心非常迷茫,遇到了许多从未经历过的问题,不知道该如何解决,也不清楚人生的意义何在。于是,16岁的我选择去寺庙,希望能从中找到答案。在那里待的一个多月里,我想通了很多事情,理解了生命的价值,也意识到人应该有责任感,尤其是对父母的责任。有些事情无需执着,内耗自己没有意义,但孝顺和担当,却是不能放下的。这段经历让我内心变得更加强大,重新回到社会后,我对未来的目标更加清晰了——努力赚钱,让家人过上稳定的生活。

其实,在寺庙的时候,我也曾动过出家的念头。那时,我想,如果选择留下,眼前的生活是否会变得轻松一些?但很快,我便打消了这个念头。出家,在某种意义上是一种逃避。现实的问题并不会因为我的离开而消失,家人的压力依旧存在。如果有一天,我的经济能力足以支撑家庭,或许可以重新考虑这个问题。但当下,我的责任是赚钱养家。

ManGu:在后来的工作经历中,您最大的收获是什么?

提拉蓬:工作是一场漫长的积累过程,不仅是技能的提升,更是责任感的培养。20岁那年,我被征召入伍,被派驻到北榄坡府,在驻地里管理一家小商店。那段时间,我学会了如何卖货,如何管理店铺内的大小事务,也明白了销售的核心不仅仅是产品,而是人与人之间的信任。最重要的,是如何与顾客建立真正的连接。

退伍后,我去应聘售货员,结果失败了。面试时,考官递给我一个订书机,让我推销,我的第一反应是询问产品的性能和优缺点。而面试官的回答却让我印象深刻——“一个合格的售货员,关注的不是产品的性能,而是如何让它卖出去。”那次失败让我意识到,销售的本质在于如何打动顾客,而不仅仅是讲解产品参数。

之后,我陆续尝试了多个销售岗位,也见识了不同店铺的经营方式。有些店主专注于诚信经营,而有些则倾向于欺骗顾客。我曾帮一位老板推销他的炸猪皮和辣椒酱,挨家挨户拜访店铺。在这个过程中,我深刻体会到,销售不仅仅是交易,更是一种人与人之间的互动。即使一时没有达成合作,但真诚的沟通可以为未来建立信任,铺下合作的基石。这种理念,至今仍影响着我的事业,也成为“鸿泰牌鼻通”能够长久发展的关键之一。